今回は、オリジナルで考えている「認知の型」について簡単にお伝えしてみたいと思います。

というのは、リフレクションを研究していると、「認知」というのは非常に大きなキーワードとして横たわるんですよね。

モヤモヤとぼやけている領域に対して考えを深めることにより「あ、そういうことか!」と気づくことがリフレクションの機能の1つとしてあると思うのですが(ちなみに、そのようなリフレクションを解像度を高めるリフレクションなんて呼んでいます)、その解像度を高めるリフレクションは、まさに「モノゴトをどうやって認知するのか」ということだと考えています。

つまり、認知するプロセスを明らかにしたら、リフレクションのプロセスが明らかになったということもできると考えてて、「認知の型」は結構重要なテーマだと考えています。

ということで、今回は「認知の型」に関して、今のところ辿り着いている状態をまとめてみたいと思います。

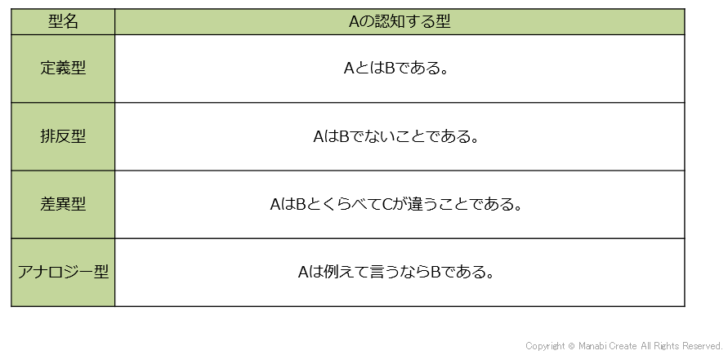

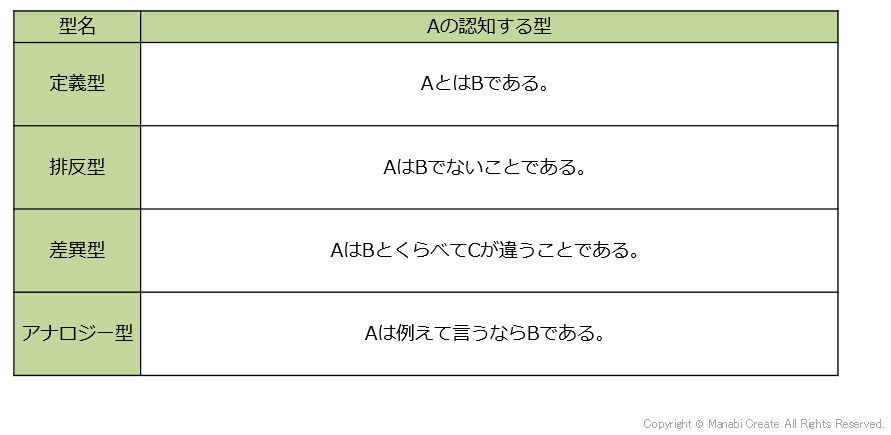

結論から言うと、認知の型は次の4つがあると考えています。表にまとめるとこんな感じ。

ではそれぞれ簡単に説明してみましょう。

認知の型とかいうと難しく感じるかもですが、要は「気づくに至るまでの道のり」が4個くらいに分けられるんじゃない?ということです。

そして、気づくまでの道のりは、納得するまでの道のりとも言いかえられます。

つまり、「認知」とは、何かしらに「気づくこと」そして、「納得」することだと考えることができるので、ここからは「認知→納得」と表現して話を進めてみましょう。

■定義型

Aを納得(認知)すると言ったときに、最初に思いつくのはこの定義型でしょう。

「AとはBである」にしっくり来た時に「あ、Aってこういうことなんだなぁ」ってわかることがあれば、それは定義型のパターンによりモノゴトを納得したときだと言えそうです。

教科書なんかのアプローチはこれであることが多いですね。知識や情報がバシッと決まっているときは、この定義型のアプローチを使って知識が伝達されることが多いようです。

■排反型

次によく出るパターンは排反型です。排反って聞いたことありますかね?高校で数学をやったときに確率の勉強あたりで出てくる言葉なんですが、排反とは2つの事象が同時に起こらないときの関係性をいいます。凄くざっくり言うと、表と裏のような関係です。

僕達はあることについて納得するときって、「あ、これは◯◯でないことなんだ」といったアプローチで納得することがあるのですが、その形式の認知がこの排反型です。

■差異型

3番目は差異型です。これは読んで字の如く「差異」でもって、モノゴトを納得するパターンです。

A君とB君は、ここの部分が違うんだよねーって話があると、A君についてちょっと深く知れた(認知、納得)できた気になりますよね。

こうやって物事について納得(認知)するパターンは、差異型のパターンです。

■アナロジー型

最後はアナロジー型です。これは簡単に言うなら例えていう事で納得することです。

Aは例えて言うならBのようだ。と言ったら、なんとなくAに付いて知った気になりますよね。これが、アナロジー型の納得アプローチです。

■リフレクションの力を高めるには

ということで、凄くざっくりではありましたが「人はどの様なときにモノゴトを納得したり、理解したり、わかった!と思えるのか?」をテーマにして認知の4つの型についてまとめてみました。

この4つの型は、リフレクションをするとき、仕事をするときにも超使えると思っています。

つまり何やらモヤッとしているAについて考える時、次のように考えてみるのです。

- Aって、定義するならなんて言えそうかな?(定義型アプローチ)

- Aと違うものは何だろ?(排反型アプローチ)

- Aは(知っている)Cと比べて何が違うの?(差異型アプローチ)

- Aは例えていうなら、どういうこと?(アナロジー型アプローチ)

こんな4つの問いを考えると、モヤッとしているAに対して、認知が深まります。それはつまり、良い気づきと洞察が得られるということです。

新しい分野でゼロから挑戦している人たちにとっては、かなり使える考え方だと思いますので、ぜひ使ってみてくださいね。